Con l’acquisizione dei supermercati Carrefour, operazione recentemente confermata, NewPrinces (gruppo italiano ed europeo che opera nel settore alimentare) allunga la catena del valore COMBINANDO produzione e distribuzione per creare un modello di Grande Distribuzione verticalmente INTEGRATA che punta su sinergie logistiche, valorizzazione dei marchi, digitalizzazione della supply chain, approccio omnicanale. Obiettivo? Non solo aumentare i margini, ma ridurre sprechi e inefficienze e accelerare il time‑to‑shelf.

Un esempio di Business Transformation originale e interessante da seguire negli sviluppi.

Modello operativo e obiettivi strategici

Logo Supermercati GS (Wikipedia)

L’acquisizione di Carrefour Italia da parte di NewPrinces (gruppo italiano ed europeo del settore alimentare) e il rilancio sotto la storica insegna GS (Generali Supermercati, catena fondata a Roma nel 1960 da Marco Brunelli e Guido Caprotti) trasformano un gruppo industriale focalizzato alla produzione in un operatore integrato produzione‑retail: oltre 1.000 punti vendita, un portafoglio di più di 30 marchi (alcuni storici, come Plasmon, l’azienda simbolo di alimenti per l’infanzia) e la capacità produttiva diventano leve per controllare assortimenti, promozioni e pricing direttamente dal produttore al consumatore. Questo permette di catturare valore oggi disperso tra attori distinti e di realizzare economie di scala su acquisti, marketing e logistica.

L’integrazione consente, ad esempio, di riprogettare la rete distributiva con hub centralizzati e sistemi per ottimizzare percorsi, ridurre chilometri e migliorare la visibilità end‑to‑end; la control tower diventa il fulcro per monitorare spedizioni e intervenire in tempo reale, abbattendo costi e impatto ambientale. L’adozione di soluzioni digitali e IoT nelle piattaforme logistiche accelera la sincronizzazione tra produzione e scaffale, riducendo rotture di stock e sprechi.

Governance della filiera

Possedere strutture di produzione permette di sviluppare assortimenti esclusivi e private label premium (marchi propri di prodotti ad alta qualità), aumentando il valore offerto al cliente. La leva commerciale diretta consente campagne coordinate tra fabbrica e punto vendita e una rotazione degli assortimenti basata su dati di vendita real‑time.

Foto di Ana Krach - Pixabay

Un modello integrato permette una governance basata su chiari contratti di fornitura a lungo termine, KPI condivisi e programmi di sviluppo della filiera che possono stabilizzare prezzi e qualità, grazie a fornitori che sono in realtà partner strategici. Questo approccio favorisce investimenti nelle filiere locali e nella tracciabilità.

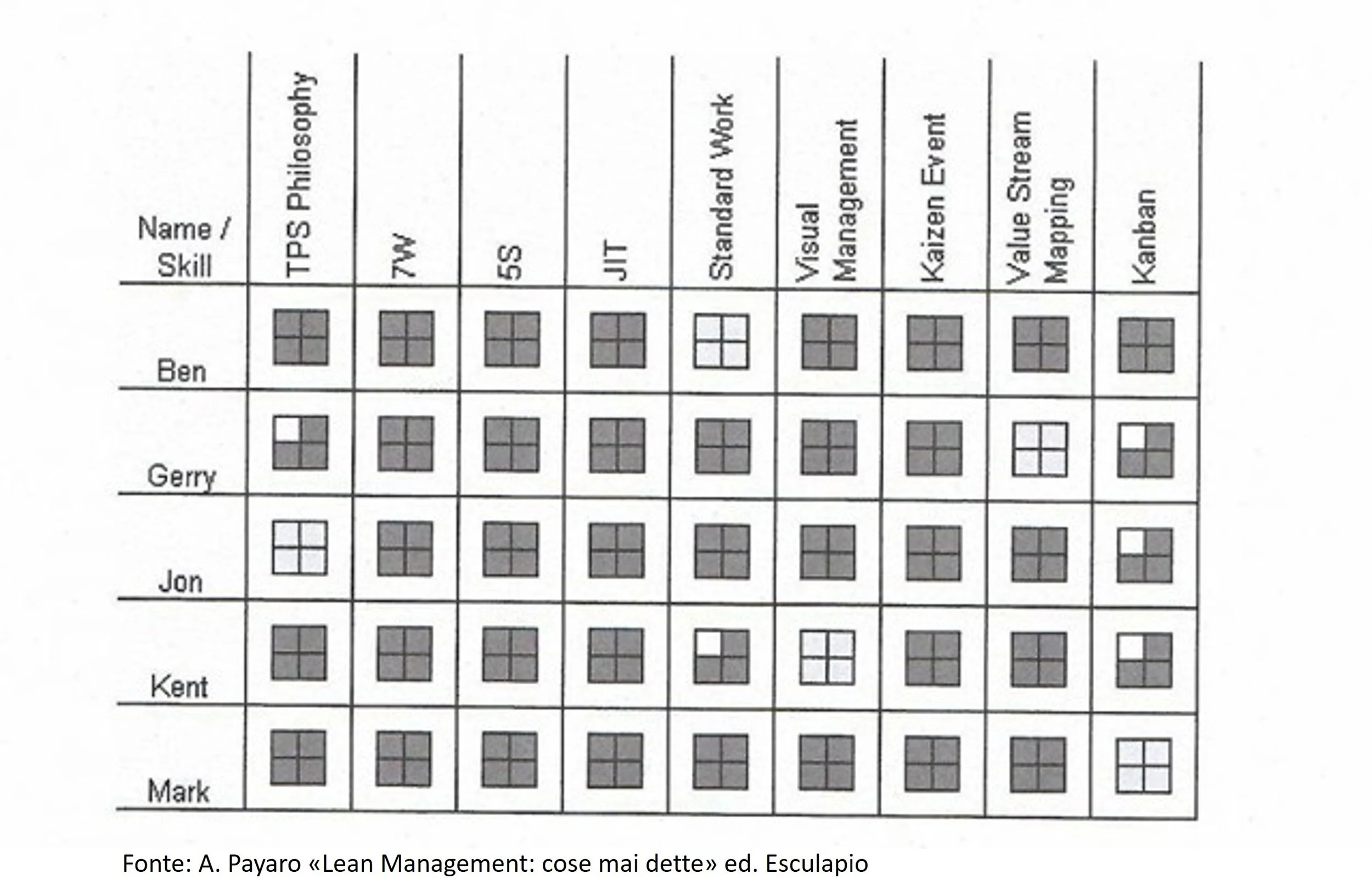

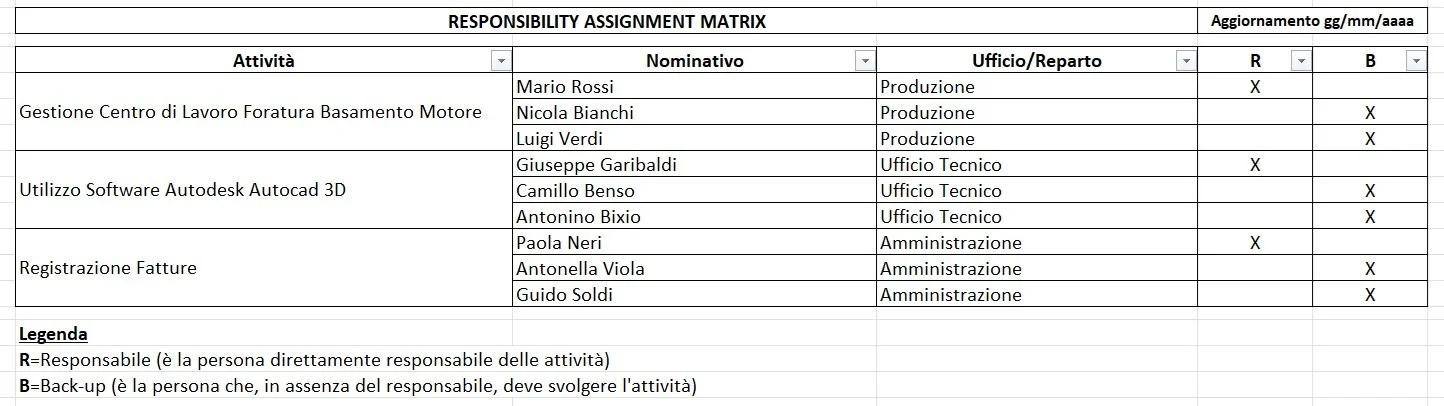

Una simile organizzazione richiede piani di formazione strutturati, ad esempio per le competenze digitali e logistiche. Una riqualificazione interna delle persone che consente di gestire con consapevolezza i nuovi impegni e approcci al business.

La rete fisica diventa infatti un hub per, ad esempio, e‑commerce, click&collect e micro‑fulfillment (strategia logistica che utilizza piccoli magazzini situati vicino alle aree di distribuzione per evadere ordini di e-commerce in modo rapido), aumentando la resilienza e il valore per cliente. L’integrazione permette inoltre di sperimentare servizi a valore aggiunto (box stagionali, prodotti a filiera corta, abbonamenti) sfruttando dati di consumo aggregati.

Un simile progetto non è esente da rischi, quali per esempio la complessità gestionale, la possibile resistenza delle persone e i costi di integrazione. Mitigazioni efficaci passano per una roadmap tecnologica chiara, KPI finanziari e operativi condivisi e un efficace piano di comunicazione interno ed esterno.

Conclusioni

Il progetto NewPrinces‑Gs può diventare un modello replicabile di G.D.O. verticalmente integrata. Se ben governato, può rappresentare un “fattore abilitante” non solo per i risultati economici, ma per una riduzione degli sprechi, una maggiore velocità di innovazione di prodotto e una relazione più stretta con il consumatore finale. Sicuramente rappresenta una declinazione delle attività proprie di un settore ormai, in apparenza, consolidato da seguire con attenzione.

Andrea Calisti

Business Transformation Expert

BLUPEAK - Business is culture